はじめに

近年、企業活動と国家の安全保障が密接に関わるようになってきました。とりわけ製造業や技術開発を行う企業にとって、「安全保障貿易管理」はもはや一部大手企業だけの課題ではなく、すべての事業者が押さえておくべき基本事項です。本稿では、安全保障貿易管理の全体像と2つの柱となる規制について、初学者にもわかりやすく解説します。

安全保障貿易管理とは?

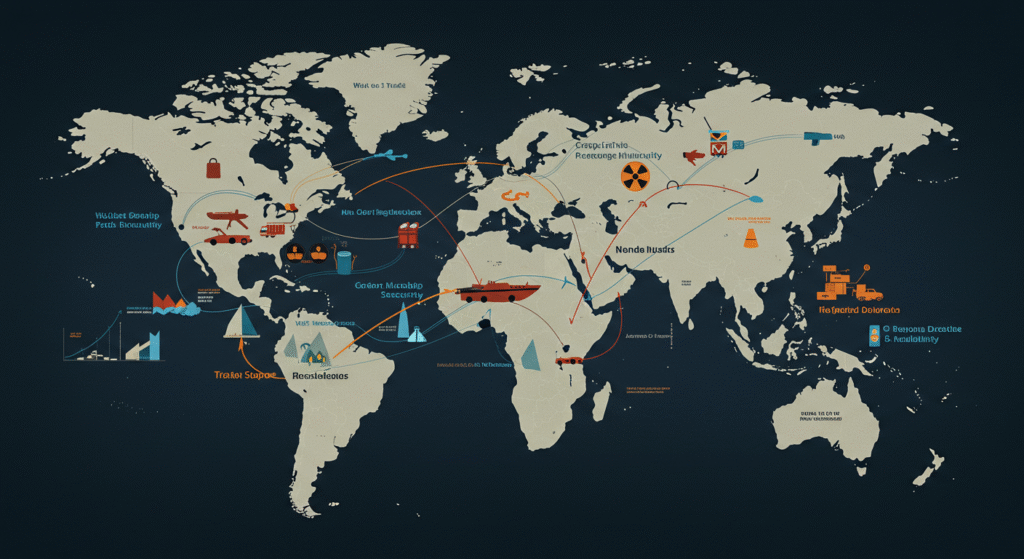

安全保障貿易管理とは、企業が製造・保有する製品や技術が、テロリズムや兵器製造に使われることを防ぐための制度です。日本では「外国為替及び外国貿易法(外為法)」に基づき、経済産業省が主管官庁として運用しています。

本制度は、以下の2つの国際的背景に支えられています:

- 国際輸出管理レジーム(WA、NSG、MTCR、AGなど)への加盟

- 国家安全保障・国際平和維持への日本の責任

企業規模を問わず対象に

以前は、一部の大企業や総合商社が対象とされてきましたが、現在では中小企業やスタートアップであっても、特定のセンサー、素材、ソフトウェアを開発・提供している場合、制度対象になります。特にAIや量子技術、精密加工機器などは要注意分野です。

規制の2本柱:「リスト規制」と「キャッチオール規制」

1. リスト規制

経済産業省が定めた「輸出令別表第1」に記載された貨物・技術が該当します。例としては以下のようなものがあります:

- 精密工作機械

- 高性能センサー

- 暗号技術を含むソフトウェア

これらを輸出・提供するには、経済産業大臣の許可が必要です。該当の可否を確認するためには、製品仕様やカタログ、設計図面などの技術資料と照合する必要があります。

2. キャッチオール規制

製品・技術がリストに該当しない場合でも、次のような状況では規制対象になります:

- 相手先が大量破壊兵器の開発に関与していると知った場合(用途キャッチオール)

- 経産省が指定した懸念ユーザーが相手先である場合(ユーザーキャッチオール)

これにより、性能スペックの枠を超えた柔軟な管理が可能となっており、企業には一層の注意が求められます。

「該非判定」が出発点

製品や技術がリストに該当するか否かを判定する「該非判定」は、輸出管理実務の起点です。詳細は次回で解説しますが、ここで誤ると法令違反となるリスクがあるため、専門的な知識と社内体制の整備が欠かせません。

まとめ

安全保障貿易管理は、地政学的リスクが高まる現代において、企業が社会的責任を果たす上でも極めて重要な制度です。経済活動を継続的かつ自由に行うためにも、まずは制度の全体像と基本構造を正しく理解することが第一歩です。